揭开“癫痫性精神病”的面纱:不仅仅是“抽风”那么简单

当我们听到“癫痫”这个词,大多数人脑海中会立刻浮现出“突然倒地、四肢抽搐、口吐白沫”的场景。然而,癫痫对患者的影响远不止于此。有一种被称为“癫痫性精神病”的并发症,它像癫痫的“影子”,深刻影响着患者的思维、情感和感知世界的方式,却常常被忽视和误解。

本文将带您深入了解癫痫性精神病,消除污名,传递科学知识。、

一、 什么是癫痫性精神病?

简单来说,癫痫性精神病是指由癫痫疾病本身所直接引起的一系列精神障碍。

它不是一个独立的疾病,而是癫痫的一种并发症。就像长期高血压会损害肾脏和心脏一样,长期或严重的癫痫活动(尤其是大脑颞叶、边缘系统的异常放电)可能会“扰乱”负责思维、情绪和感知的脑区功能,从而导致精神症状的出现。

重要区别:

· 癫痫性精神病 vs. 精神疾病:前者根源在于大脑的异常电活动,是神经系统疾病的表现;后者(如精神分裂症)病因更为复杂,可能与遗传、神经递质失衡等多种因素有关,但大脑没有典型的癫痫样放电。

· 癫痫性精神病 vs. 发作期精神症状:有些癫痫发作本身表现为精神症状,如突然的恐惧感、似曾相识感(déjà vu)或幻觉,但这通常持续时间极短(几秒到几分钟),且是发作的一部分。而癫痫性精神病通常持续时间更长(数小时至数周),发生在发作前、发作后或发作间期(即不抽搐的时候)。

二、 为什么会发生癫痫性精神病?

其确切机制复杂,医学界尚未完全阐明,但主要与以下因素有关:

1. “点燃”效应:大脑反复的异常放电,就像一次次“小火苗”,最终可能“点燃”大脑精神功能区域的紊乱,导致持久性改变。

2. 大脑结构改变:长期癫痫活动可能导致大脑特定区域(如海马体、杏仁核)的结构性损伤,如硬化或萎缩,这些区域与记忆和情绪密切相关。

3. 神经化学失衡:癫痫放电干扰了大脑内重要的神经递质(如多巴胺、5-羟色胺、谷氨酸)的平衡,而这些物质正是调节情绪和思维的关键。

4. 社会心理因素:长期患病带来的压力、病耻感、社交孤立、就业困难等,也会加剧精神问题。

三、 癫痫性精神病有哪些常见表现?

症状多样,可分为两大类:

1. 精神病性症状(类似精神分裂症的表现):

· 幻觉:最常见的是幻听(听到不存在的声音,如命令、评论声),也可能有幻视、幻嗅。

· 妄想:产生不符合事实的、牢固的错误信念,如认为被监视、被迫害、有特殊能力等。

· 思维紊乱:说话语无伦次,逻辑混乱,让人难以理解。

2. 情感性症状(类似 mood disorder 的表现):

· 情绪低落:表现出抑郁症状,如兴趣减退、疲劳、绝望感。

· 情绪高涨:有时也可能表现为躁狂或轻躁狂,如精力异常旺盛、言语增多、过度兴奋。

根据与癫痫发作的时间关系,可分为:

· 发作后精神病:最常见的一种。在一次或连续多次癫痫发作(特别是全身强直-阵挛发作)之后出现,通常持续数小时到数天,然后自行缓解。

· 发作间期精神病:精神症状在没有癫痫发作的时期持续存在,更像一个独立的精神病性障碍,与慢性癫痫病史相关。

· 发作前精神症状:较为少见,在癫痫发作前出现。

四、 如何诊断与治疗?

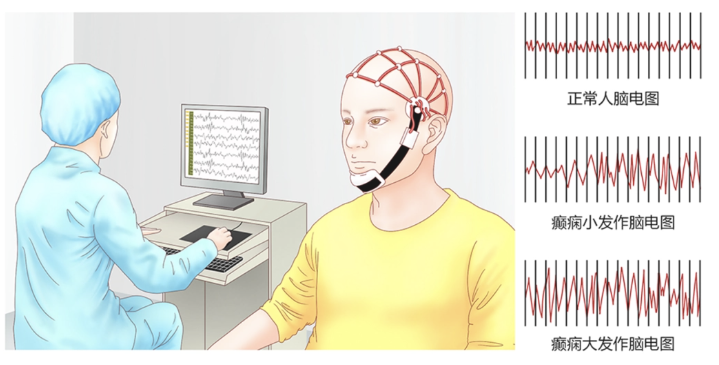

诊断是关键且困难的一步。医生需要详细询问病史(癫痫类型、发作频率、精神症状与发作的时间关系),进行脑电图(EEG)、磁共振(MRI)等检查,最重要是排除其他原因,如药物副作用、酒精或毒品滥用、其他脑部疾病等。

治疗需要一个“双管齐下”的综合策略,通常由神经内科医生和精神科医生共同合作:

1. 优化抗癫痫治疗:基础中的基础。目标是尽可能减少或控制癫痫发作。有时,更换或调整抗癫痫药物本身就能改善精神症状。

2. 使用抗精神病药物:对于持续的精神病症状,医生会谨慎使用非典型抗精神病药物(如喹硫平、利培酮、奥氮平等)。它们通常有效且相对安全,但需密切监测,因为某些药物可能降低癫痫阈值(即诱发发作)。

3. 心理治疗与社会支持:

· 心理教育:让患者和家属了解疾病,减少恐惧和误解。

· 认知行为疗法(CBT):帮助患者识别和应对妄念、幻觉,管理情绪。

· 社会技能训练与支持小组:帮助患者重返社会,减少孤立感。

4. 生活方式的调整:保持规律作息、充足睡眠、避免酗酒和过度压力,这些对稳定病情至关重要。

五、 给患者和家属的建议

· 正视疾病:癫痫性精神病是一种真实的、可治疗的医学状况,不是“中邪”或“性格问题”。不要因此感到羞耻。

· 及时就医:一旦发现精神症状,应立即告知您的主治神经科医生,而不是隐瞒或寻求非正规治疗。

· 记录病情:详细记录癫痫发作和精神症状出现的时间、频率、表现,这对医生诊断和调整用药极有帮助。

· 给予支持与理解:家属的理解、耐心和陪伴是康复过程中无可替代的一部分。创造一个稳定、包容的家庭环境至关重要。

结语

癫痫性精神病是癫痫疾病复杂面貌的一部分。它提醒我们,癫痫的管理不仅仅是控制“抽搐”,更需要关注患者整体的“大脑健康”和生活质量。通过科学的诊断、综合的治疗和全社会的理解支持,绝大多数患者能够有效控制症状,重返正常生活。